Категории публикаций

Публикации - Электроэнцефалография

Электроэнцефалограмма. анализ с точки зрения теории информации (окончание)

07.02.2002

Крамаренко А.В.

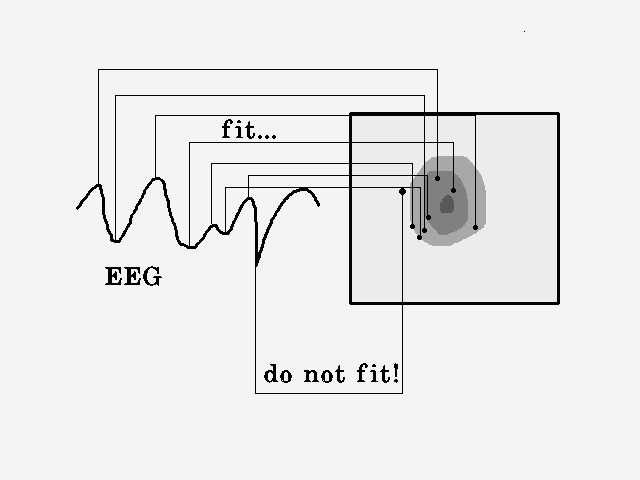

Попробуем проверить эти положения с помощью модели. Пусть есть экспериментальный процесс, напоминающий электроэнцефалограмму, причем в нем имеются шумовые, псевдогармонические и высокоамплитудные импульсные компоненты (рис. 2.4). Подвергнем его предлагаемому преобразованию и посмотрим на полученное изображение. Очевидно, что все отличающиеся от "основного" процессы заняли "свое" место на плоскости и их легко распознать. Но визуальное распознавание на плоскости ничем не лучше визуального распознавания на кривой. Поэтому важнейшим вопросом становится определение принципов автоматизации такого анализа. Понятно, что повторный анализ той же реализации ЭЭГ позволит соотнести все обнаруживаемые феномены с их координатами на плоскости и определить, какой феномен какому процессу принадлежит. Но определить, что за процесс расположен в данной области с данными координатами - невозможно. Допустимо, понятное дело, вводить такие представления как "низкочастотный" или "высокоамплитудно/высокочастотный", но это мало чем поможет практикующему электрофизиологу. Поэтому необходимо ввести понятие базового или основного процесса, а остальные объявлять отличающимися от него.

Но такое решение также потребует, к сожалению, некоторых допущений и математические аспекты выбора будут отнюдь не простыми. Действительно, какой процесс является базовым - тот, которому принадлежит наибольшее число феноменов или тот, который четко отделен от остальных, или процесс, совпадающий по амплитудным и частотным характеристикам с типичными (в популяции) характеристиками электроэнцефалограммы. Кроме того, полученное на плоскости изображение имеет, в действительности, не два, а три измерения (по оси z - количество феноменов, имеющих идентичные характеристики и "попавших" в данную точку).

После экспериментальных работ стало ясно, что наилучшее совпадение с типичными врачебными представлениями дает решение с объявлением "основным" процесса, площадь фигуры которого "накрывает" точку с координатами, равными координатам центра масс всех фигур, расположенных на плоскости. Кроме того, выяснилось, что реализация анализируемой ЭЭГ не может быть слишком малой. Конечно, и без всяких экспериментов понятно, что если реализация ЭЭГ включает в себя два феномена, то никакими способами нельзя определить какой из них какому процессу принадлежит, можно лишь дать их амплитудные и частотные характеристики и на том ограничиться.

Тем не менее, принцип "повторного прохода" позволяет получить ценную информацию об анализируемом сигнале. Например, легко решается задача опознания "своей" реализации электроэнцефалограммы, даже если она инвертирована на 180 градусов как во времени, так и по фазе (рис. 2.5). Кроме того (и это, видимо, самое важное), по мере "просмотра" реализации можно обнаружить (и обозначить меткой) любой феномен, не относящийся к основному процессу.

Конечно, теперь можно заявить, что наконец удалось автоматически обнаружить и распознать феномены, не относящиеся к основному паттерну ЭЭГ. Но лучше ограничиться более осторожным утверждением: "нетипичные феномены данной ЭЭГ могут быть обнаружены", т.к. принцип паттерна предполагает наличие некоторых характеристик у многоканальной ЭЭГ, а в данном случае анализ идет по всем каналам раздельно, не учитывая их связи и взаимоотношений между собой.

Рис.2.5.

При экспериментальной проверке этого метода анализа выяснилось:

-

Артефакты обнаруживаются хорошо, если они вообще как-нибудь отличаются от электроэнцефалограммы.

-

Периодически возникающие патологические феномены могут быть обнаружены почти все.

-

Работа с короткими реализациями ЭЭГ недопустима, время наблюдения должно быть не менее 30 секунд, иначе наступает "гипердиагностика".

-

Непрерывно проявляющие себя патологические процессы не могут быть обнаружены.

-

У здоровых испытуемых изображение ЭЭГ представляет собой один объект (исключая артефакты).

-

Эпилептиформная активность приводит к образованию второго объекта, четко отделяющегося от основного.

Реакция специалистов, работающих с таким анализатором, оказалась достаточно неожиданной: некоторые сразу назвали систему игрушкой для дилетантов, т.к. патологические феномены они (т.е. специалисты) и так обнаруживают - это их работа. Раздражение вызывало также обнаружение низкоамплитудных аномальных феноменов; несмотря на их явно "патологический" вид, эксперты отказывали им в признании, если они были равны по амплитуде (и, особенно, ниже) фоновой ритмики ЭЭГ.

Но по совокупности оценок - результат оказался очень хорошим, особенно для диагностически сложных случаев со скрытой локальной патологией.

Неожиданно обнаружилось также, что количество аномальных феноменов в ЭЭГ спонтанно и с некоторой периодичностью меняется во времени. Более того, почти у каждого явно и наглядно проявляющегося пароксизма существуют "предвестники" в виде увеличения частоты встречаемости феноменов, которые отличаются от основного процесса, причем время, в течение которого существует этот эффект, может колебаться от 100 мсек. до единиц секунд. Потребовалось также изменить (стандартизовать) способ обнаружения спайков, т.к. существующий общепринятый метод давал немного отличающиеся результаты (а со стандартом не поспоришь). Необходимой процедурой стала также оценка количества атипичных феноменов в единицу времени - удовлетворительное решение было найдено с помощью простого интегрирования этого параметра. И, конечно, результаты наиболее наглядно представляет метод картирования - определение локальности стало удобней и проще. Полезным дополнением, кроме того, стал метод представления суммарного уровня синхронизации электроэнцефалограммы - ненормированная взаимнокорреляционная функция двуфазно амплитудно-детектированной первой производной ЭЭГ сигнала.

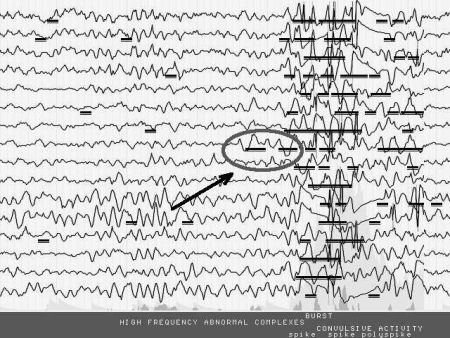

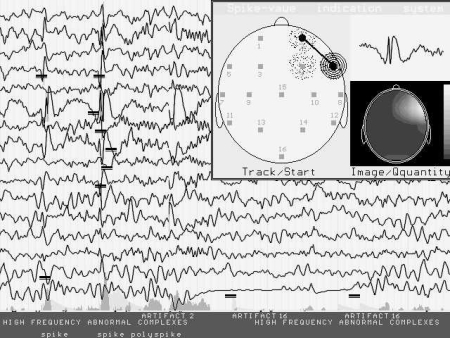

На рис. 2.6а показан результат работы автоматического анализатора ЭЭГ,

|

|

|

Рис. 2.6.а

|

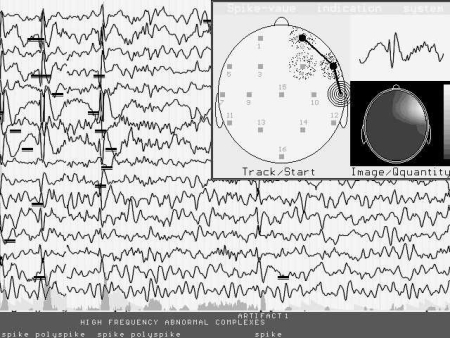

Рис.2.6. b

|

выполненного по описанному принципу. Клинический случай - эпилепсия Янца - со скрытой локальностью и гомолатерально-синхронными с последующей генерализацией пароксизмами демонстрирует появление "предвестников" в виде аномальных феноменов в правых височных отведениях.

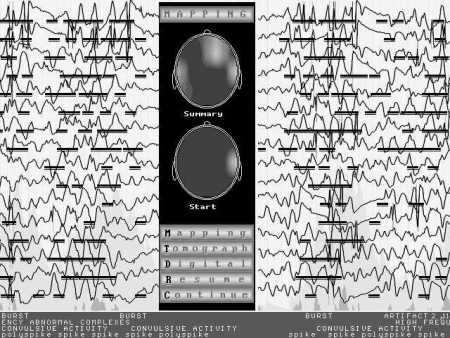

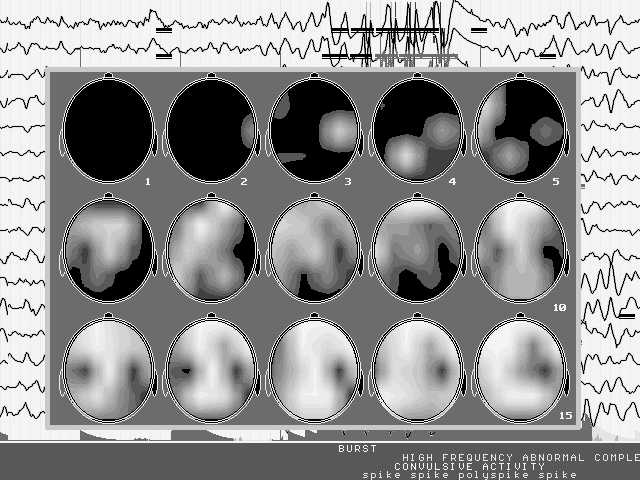

Существенным полезным дополнением может быть картирование параметра, описывающего частость появления аномальных феноменов в канале ЭЭГ (рис. 2.6b). Такое картирование позволяет оценить не только степень локальности процесса, но и показать его распространение методом мультипликации карты (рис. 2.6 с).

В случаях обнаружения и распознавания пик-волны хорошие результаты дает автоматически включающийся указатель траекторий(рис. 2.6 d). Принцип этого метода прост - канал, в котором пик-волна обнаружена раньше чем в других, отмечается как источник (в случае ее дальнейшего распространения) и координаты данного электрода последовательно соединяются с координатами электродов каналов, в которых пик-волна обнаруживается чуть позже.

Рис. 2.6.c

В результате ломаная линия показывает траекторию распространения пик-волны, что невозможно сделать визуально, т.к. задержка времени распространения составляет единицы миллисекунд, а при скоростях развертки 30 мм/сек обнаружить такую малую фазовую задержку - проблематично. Впрочем, есть электроэнцефалографисты, которые утверждают, что для них это - не проблема.

|

|

|

Рис. 2.6.d

|

|

Но и они не игнорируют данные автоматического анализатора - несмотря на опыт и профессионализм - техническая поддержка лишней не бывает и, разумеется, результаты такого анализа можно принимать или не принимать во внимание, главное - метод работает и неплохо.

Но, конечно, данный принцип анализа ЭЭГ может быть применен не только для решения практических (и достаточно тривиальных) задач. Более того, совершенно не обязательно придерживаться организации типа "канал записи - объект".

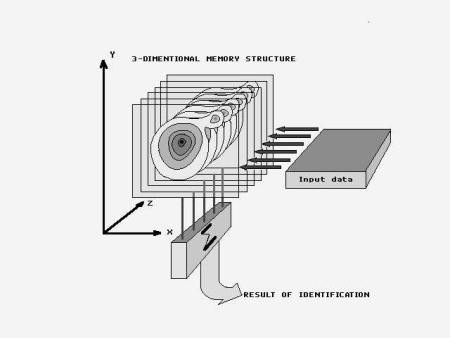

Подобная система с успехом может обеспечивать распознавание образов и их классификацию. Например: наличие структуры с трехмерными связями (для упрощения назовем ее трехмерной) позволит выполнять функции процессора без центрального арифметико-логического устройства (рис. 2.7).

И совершенно необязательно использовать для такого анализа необработанные сигналы типа электроэнцефалограммы - распознавание спектров сигналов будет не менее успешным. Причем следует обратить внимание, что на всех этапах будет обеспечена параллельная обработка данных.

|

|

|

Рис. 2.7.

|

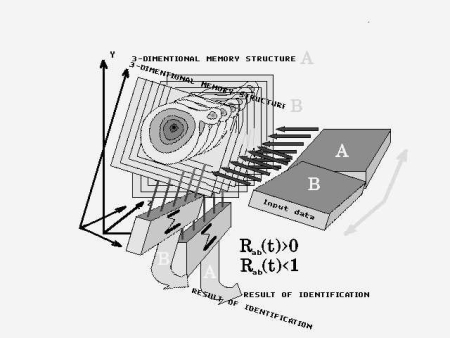

Рис.2.8.

|

Кроме того, коррекция содержимого памяти (для задач распознавания) будет обеспечена в процессе обработки сигналов. Следует обратить внимание также, что частичное повреждение такой системы не вызовет полной потери работоспособности (что напоминает поведение поврежденной голограммы). И еще - объем требуемой памяти будет очень невелик (в сравнении с экспертными системами, например). Более того, элементы памяти могут быть использованы одновременно в разных объектах при частичном перекрытии (рис. 2.8) - в этом случае система начнет страдать ассоциациями (и эйдетическим восприятием при большом коэффициенте перекрытия).

Не так ли работает наша нервная ткань? Нисколько не увлекаясь, проверим соответствие особенностей такой системы с известными функциями нервной ткани.

Первая особенность - решение "это не то, что уже известно" при распознавании образов будет принято такой системой всегда на более ранних стадиях анализа, чем решение "это несомненно известный объект N".

Второе - всякий анализируемый сигнал запоминается по определению, и память непрерывно пополняется и корректируется.

Третье - без функции забывания в "оперативных" объектах, такая система переполнится.

Четвертое - система работоспособна не только при частичном повреждении, но и при непрерывной потере элементов памяти, ухудшении работы сумматора, постепенном сужении полосы пропускания каналов связи.

Пятое - такая система обязательно требует предобработки сигналов (специализированных периферических нейронов?)

Шестое - ее работа идет с логарифмированными входными данными (как и наше зрительное или слуховое восприятие).

Седьмое - она существенно неоптимальна для решения арифметических задач, т.е. распознавание объекта, наклоненного под произвольным углом, будет выполнено легко и быстро, а перемножение 2 на 3 потребует совместной работы нескольких таких систем.

Кстати, требуемый сумматор (рис. 2.7) очень напоминает нейрон с его многовходовой аналоговой структурой. И голографические концепции Прибрама вспоминаются...

Аналогии - это, несомненно, хорошо, но если нервная ткань хоть в некоторых своих участках использует подобный принцип работы - то вся система способна ориентироваться в окружающем пространстве вследствие трехмерной структуры этой ткани (если точнее - трехмерно-связной). Причем три - минимальная мерность связности, необходимая для решения задач распознавания сигналов - увеличение мерности связей - приводит к усложнению системы и оптимизации ее решений.

Может быть поэтому опытный электрофизиолог работает лучше любого автоматического ЭЭГ-анализатора?

Впрочем, подобное предположение о способе функционирования нервной ткани имеет, может быть, право на жизнь, т.к. гипотеза о том, что любая трехмерная организация нервных элементов может обеспечивать ориентировку в окружающем мире, не противоречит филогенетическим требованиям. Поясним: любая концепция конструкции мозга должна учитывать не только данные экспериментальной физиологии, но и объяснять - как такая конструкция мозга развилась в процессе эволюции, причем это объяснение должно быть корректным для всех эволюционно предшествующих этапов (следует учитывать, что и все предыдущие конструкции были работоспособными). Например, нельзя считать корректным любое, сколь угодно удачное объяснение алгоритмов работы мозга, если эта гипотеза не предполагает сохранение возможности выполнения основных функций более филогенетически древним мозгом, и еще более древним, и еще. Разумеется, в том случае, если не предполагать, что алгоритмы работы мозга (и его конструкция) изменились в процессе эволюции скачком.

Но не будем забывать, что это сложный вопрос, имеющий очень косвенное отношение к анализу видеоимпульсов (феноменов) электроэнцефалограммы.

Если вернуться к алгоритму работы автоматического анализатора, следует отметить, что этот алгоритм может быть применен и для анализа других физиологических сигналов и для распознавания и синтеза образов (как самообучающийся перцептрон), причем система будет иметь высокую живучесть и возможность работы в условиях дефицита информации и даже преднамеренных помех. Плохо то, что архитектура компьютера неоптимальна для реализации таких алгоритмов (как, впрочем, и у любой машины фон-Неймана) и, несмотря на высокую производительность современных вычислительных систем, специальная аппаратная поддержка может обеспечить значительно более высокую эффективность анализаторов предложенного типа.

В качестве практической рекомендации по использованию автоматического анализатора можно предложить обращать внимание на регистрируемые им аномальные комплексы. Это звучит тривиально, но любой, отличающийся от основной ритмики, феномен ЭЭГ заслуживает того, чтобы его оценка была сделана врачом.

Tags:

Категории:

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Адрес: Украина, 61057, Харьков, а/я 39,

тел./факс.: +38(050)0113940, +38(057)7290409.

E-mail: tredex@tredex-company.com

tredex.office@gmail.com